Oleh: R. Andika Putra

Dwijayanto, S.T. (Peneliti Teknologi Keselamatan Reaktor)`

Terdeteksinya paparan

radiasi di atas dosis normal di Perumahan Batan Indah, Setu, Tangerang Selatan,

beberapa waktu yang lalu, memancing histeria konyol di berbagai lapisan

masyarakat. Sebagian memang karena tidak paham tentang aspek-aspek kenukliran

termasuk radiasi, dan yang seperti ini patut dimaklumi dan diberi pemahaman.

Namun, masalah lebih besar adalah dari kalangan anti-nuklir. Khususnya LSM

lingkungan eco-fascist seperti Greenpeace.

Sebagai LSM eco-fascist

yang terkenal akan sifat pseudosaintifiknya di seluruh dunia, Greenpeace tidak

ketinggalan pasti akan turut mengomentari penemuan radioaktivitas asing di

Perumahan Batan Indah. Benar saja, postingan Instagram Greenpeace Indonesia

memuat tulisan yang ujung-ujungnya mengkriminalisasi limbah nuklir dan menolak

PLTN [1]. Tidak ada yang baru dari “argumentasi” mereka, hanya

halusinasi-halusinasi usang yang diulang-ulang seperti radio rusak. Namun,

halusinasi Greenpeace harus dihentikan, kalau tidak mau masyarakat terus

dibodoh-bodohi oleh LSM eco-fascist pseudosaintifik ini.

Berikut adalah

“argumentasi,” kalau bukan halusinasi, Greenpeace dan kritikan terhadapnya.

//Ditemukannya radiasi

nuklir oleh Bapeten di sebuah tanah kosong di dalam kawasan Perumahan Batan

Indah, Serpong, Tangerang Selatan, dan serpihan radioaktif dengan kandungan

Caesium 137 atau Cs-137, membuktikan bahwa penanganan limbah radioaktif di

Indonesia dilakukan secara serampangan, tidak dilakukan dengan semestinya

sesuai aturan yang ada, dan sangat membahayakan masyarakat//

Pengelolaan limbah

radioaktif di Indonesia semua dilakukan oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

(PTLR) BATAN. Semua instansi yang menggunakan sumber radioaktif, entah BATAN

sendiri, Bapeten, PT Inuki, hingga berbagai industri dan rumah sakit, ketika

sudah selesai menggunakannya, semua wajib dilimbahkan ke PTLR. Praktik ini

telah berlangsung puluhan tahun dengan sebagaimana mestinya. Mayoritas, kalau

bukan semua, dilaksanakan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang

berlaku [2].

UU No. 10 Tahun 1997

Tentang Ketenaganukliran, Pasal 23 Ayat 1 menyebutkan, “Pengelolaan limbah

radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana.” [2] Siapa Badan Pelaksana yang dimaksud dalam UU ini? BATAN,

melalui salah satu pusatnya yakni PTLR. Pengelolaan limbah radioaktif telah

diatur melalui UU, yang merupakan ketetapan hukum tertinggi ketiga dalam

konstitusi Indonesia.

Masih di UU yang sama,

Pasal 24 ayat (1) mengatakan, “Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan

tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokan; atau mengolah dan menyimpan

sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.” [2] Artinya, yang berkewajiban

menyerahkan adalah penghasil limbah. BATAN hanya bertugas menerima dan

mengelola.

Dasar hukum pengelolaan

limbah radioaktif sudah jelas. BATAN telah melakukan tugasnya dengan konsekuen.

Tidak ada industri yang pengawasannya lebih ketat daripada industri nuklir;

terdapat pengawas pada tingkat nasional (Bapeten) maupun internasional (IAEA).

Kemungkinan penyelewengan dalam proses pengelolaan limbah radioaktif, dengan

demikian, diminimalisir sampai pada taraf nyaris tidak ada.

Maka, jika ada satu

kejadian ditemukannya material radioaktif yang tidak berada di tempat yang

seharusnya, lalu kemudian dikatakan pengelolaannya sebagai serampangan, tidak

semestinya, tidak sesuai aturan, dan sangat membahayakan masyarakat, pernyataan

seperti itu tidak kurang dari penyesatan publik, kebohongan yang nyata, dan

kebodohan yang tidak terperi.

Jelas saja bahwa

kejadian di Batan Indah merupakan sebuah keteledoran. Namun, jika kejadian itu

dijadikan justifikasi untuk mengatakan bahwa pengelolaan limbah radioaktif di

Indonesia dilaksanakan secara serampangan dan tidak sesuai aturan, sembari

mengabaikan sekian banyak limbah lain yang dikelola dengan baik oleh PTLR, maka

sesungguhnya Greenpeace sedang berhalusinasi. Sebuah halusinasi yang culas,

jahat, menyesatkan, dan berlawanan dengan amanat UUD untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa.

//Harus dilakukan

investigasi menyeluruh bagaimana limbah radioaktif tersebut bisa sampai di

tengah-tengah perumahan padat penduduk. Selain harus diteliti sejauh apa

cemaran radiasi tersebut pada tanah dan tanaman yang ada di lokasi, Cs-137

bersifat mudah teroksidasi dan larut dalam air. Juga apabila Cs-137 berbentuk

serbuk, ia akan juga dengan mudah terhirup oleh masyarakat//

BATAN telah melakukan

dekontaminasi terhadap petak tanah berukuran 10×10 m (100 m2) di samping

lapangan voli depan Blok J. Lokasi tersebut adalah lokasi yang tidak ditinggali

manusia, bahkan aktivitas manusia pun tidak. Per 18 Februari 2020, tingkat

radioaktivitas tanah terkontaminasi telah turun hingga 90%, menjadi 7 µSv/jam

[3]. Padahal, per 15 Februari 2020, paparan radiasi masih sebesar 98,9 µSv/jam

[4]. Artinya, sebagian besar kontaminan sudah berhasil dikeruk pada petak tanah

yang kecil tersebut. Apa implikasinya? Kawasan yang terkontaminasi sangat

sempit. Bahan kontaminan tidak bermigrasi terlalu jauh.

Cs-137 memang bersifat volatil,

mudah mencair dan menguap. Namun, mengingat sempitnya daerah terkontaminasi di

Batan Indah, bisa dipastikan bahwa migrasi sumber radioaktif tidak jauh.

Apalagi tidak terdeteksi adanya radioaktivitas tambahan di sumber air penduduk

sekitar [5]. Fakta yang entah kenapa diabaikan oleh Greenpeace.

Jika migrasi bahan

tidak jauh, kemungkinan terserap oleh vegetasi di sekitarnya juga rendah.

Lagipula, tidak ada juga yang mengonsumsi vegetasi di sekitar petak

terkontaminasi. Hal tersebut tidak sulit dipahami jika paham yang namanya risk

assessment. Namun, Greenpeace sepertinya tidak peduli soal risk assessment.

Mereka hanya peduli bagaimana memberi image buruk pada nuklir.

Cs-137 tidak dijual

dalam bentuk serbuk. Biasanya dalam bentuk encapsulated bahkan

double-encapsulated. Tidak ada relevansinya dengan kasus penemuan di Batan

Indah. Entah apa maksudya Greenpeace mengangkat hal ini, kalau bukan dengan

tujuan menakut-nakuti publik akan bahaya yang tidak ada.

//Saat ini tidak ada

solusi yang kredibel untuk pembuangan limbah nuklir jangka panjang yang aman.

Amerika selama ini menempatkan pembuangan limbah nuklirnya di Carlsbad, New

Mexico dengan kedalaman 655 m dibawah permukaan, dan mengajukan Yucca Mountain

sebagai tempat penyimpanan berikutnya tetapi mendapatkan begitu banyak

tentangan. Tidak hanya reaktor nuklir yang harus benar-benar aman dari

kesalahan teknis dan manusia, juga bencana alam; tetapi penyimpanan limbah

nuklir juga selalu meninggalkan jejak ketakutan tersendiri//

Para nuclear engineer sudah

tahu bagaimana membuang limbah radioaktif dengan selamat. Mereka tahu bagaimana

membuat kontainer limbah yang memadai dan lokasi repositori yang cukup baik.

Limbah radioaktif dari PLTN, jika ini yang dimaksud, dikonversi menjadi gelas

borosilikat yang kemudian dimasukkan dalam kontainer yang terdiri dari

berlapis-lapis bahan, mulai dari logam hingga beton. Kemudian, limbah ini

disimpan dalam repositori abadi [6].

Setidaknya ada tujuh

lapis pertahanan pada repositori abadi limbah PLTN, sebagaimana dijelaskan oleh

Prof. Bernard L. Cohen [7]. Pertama, ketiadaan air pada lokasi repositori

limbah, sehingga korosi bisa dicegah. Kedua, batuan yang tidak larut oleh air.

Ketiga, material penyegel tambahan berupa tanah liat, yang telah terbukti

mencegah migrasi produk fisi. Keempat, material casing kontainer limbah yang

tahan korosi.

Kelima, limbah

radioaktif dalam bentuk gelas borosilikat tidak larut oleh air. Keenam, migrasi

air tanah dalam menuju permukaan tanah membutuhkan waktu yang sangat lama.

Ketujuh, filtrasi dari bebatuan untuk memerangkap limbah yang somehow lolos

dari level-level berikutnya.

Cohen juga

mengungkapkan rendahnya probabilitas kebocoran kontainer limbah radioaktif

dalam menyebabkan korban jiwa. Disebutkan bahwa kematian yang mungkin diakibatkan

oleh kebocoran limbah radioaktif adalah 0,0014 kematian dalam 13 juta tahun

pertama setelah pembuangan limbah dan 0,0018 kematian dalam jangka waktu tak

terhingga [7]. Ini adalah bahasa statistik. Dalam bahasa awam, secara praktis

repositori abadi limbah radioaktif tidak dapat menyebabkan kematian akibat

kebocoran limbah.

Reaktor nuklir alam di

Oklo, secara praktis menjadi bukti sahih efektivitas pengungkungan limbah

radioaktif. Sekitar dua milyar tahun lalu, ketika kadar isotop fisil U-235 masih

berkisar 3% (saat ini 0,7% karena peluruhan alami), terbentuk reaktor nuklir

alami di daerah yang saat ini merupakan bagian dari negara Gabon, Afrika.

Kandungan uranium di Oklo ditemukan lebih rendah daripada yang seharusnya,

serta ditemukan adanya produk fisi serta elemen transuranik di dekatnya.

Penelitian menunjukkan

bahwa sebagian besar produk fisi penting dan seluruh elemen transuranik tidak

bermigrasi terlalu jauh dari lokasi reaksi fisi terjadi [8,9]. Hal ini luar

biasa mengesankan, karena selama dua milyar tahun, pergeseran produk fisi dan

transuranik tidak signifikan. Dengan teknologi kontainer abad 21, pengungkungan

limbah radioaktif secara praktis lebih kuat dan tidak menjadi persoalan.

Khususnya ketika produk fisi sudah lenyap dalam 300 tahun dan elemen

transuranik yang tersisa tidak bisa larut oleh air.

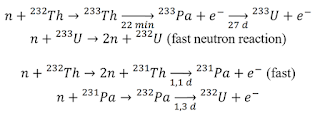

Ini belum termasuk

insinerasi elemen transuranik di reaktor maju, entah reaktor thorium maupun

reaktor cepat. Kedua jenis reaktor tersebut dapat ‘menghabisi’ transuranik

penyumbang radiotoksisitas limbah radioaktif sembari menghasilkan energi yang

bersih, murah, selamat, andal, dan berkelanjutan [10-15].

Pengelolaan ini jauh

lebih baik daripada, katakanlah, pengelolaan limbah panel surya dan turbin

angin. Limbah panel surya 300x lebih beracun daripada limbah radioaktif karena

kontaminasi kadmium, antimoni, dan timbal [16]. Panel surya sulit didaur ulang,

dan diperkirakan pada tahun 2050, jumlah limbah panel surya dapat mencapai 78

juta ton [17]. Tanpa ada rencana jelas bagaimana mendaur ulangnya.

Pengelolaan limbah

turbin angin tidak lebih mudah, mengingat bahan fiberglass yang digunakan

sebagai bahan kincir angin tidak bisa didaur ulang dan akan menimbulkan masalah

di masa depan [18]. Diperkirakan bahwa pada tahun 2050, limbah bilah turbin

angin akan mencapai 43 juta ton [19]. Lagi-lagi tanpa ada solusi bagaimana

menanganinya, selain ditumpuk begitu saja sembari mengotori lingkungan.

Dibandingkan limbah

panel surya dan turbin angin, yang notabene merupakan dua moda pembangkit yang

begitu dipuja-puja Greenpeace, pengelolaan limbah nuklir jauh lebih canggih,

terstruktur, memiliki rencana yang jelas, dan sebagian langkah telah

dilaksanakan dengan sukses.

Masalah pengelolaan

limbah radioaktif tidak pernah menjadi masalah teknis. Semua masalah yang ada

merupakan masalah politis, yang mana sebagian disumbangkan oleh LSM eco-fascist

seperti Greenpeace.

//Nuklir bukanlah

pilihan energi masa depan Indonesia. PLTN adalah investasi berbahaya dan juga

sangat mahal. Mengacu pada data Lazard 2019, biaya modal pembangunan PLTN

adalah yang tertinggi saat ini dimana secara maksimal dapat menyentuh angka

$12.250/kW. Sedangkan energi terbarukan, baik itu angin dan surya telah

mencapai grid parity (harga yang sama dengan pembangkit konvensional pemasok

sistem grid) di banyak negara di dunia//

Paragraf ini merupakan

bukti nyata cherry-picking yang dilakukan oleh Greenpeace. Mereka hanya

mengutip satu angka yang merupakan anomali bahkan dalam industri nuklir

sendiri. Meski memang Greenpeace mengatakan “dapat menyentuh angka,”

ketidakjujuran dalam menyampaikan sisi lain dari rentang tersebut menunjukkan

bahwa mereka bermain kotor.

PLTN Hinkley Point C

(HPC) di Somerset, Inggris Raya, merupakan PLTN termahal di dunia. Nyatanya,

overnight cost HPC ‘hanya’ USD 9.070/kW [20]. Angka ini memang tinggi, tetapi

tidak sampai USD 12.200 sebagaimana disebutkan dalam laporan Lazard [21].

Sementara, PLTN Vogtle yang kemungkinan menjadi basis angka tertinggi di

laporan Lazard, merupakan anomali yang khas hanya terjadi di Amerika Serikat

dan desain AP1000 [22].

Greenpeace sama sekali

mengabaikan bahwa vendor PLTN lain tidak mengalami hal serupa. KEPCO sukses

membangun PLTN Shin Kori unit 3 dan 4 dengan overnight cost USD 2.400/kW [23].

Mengapa bisa rendah? Karena standardisasi desain dan pengalaman pembangunan

[24], sehingga KEPCO dapat mereduksi biaya konstruksi dengan baik.

Lagipula, menggunakan

overnight cost belaka merupakan penyesatan argumen. Greenpeace sama sekali

mengabaikan faktor kapasitas yang menentukan berapa besar harga listrik yang

dihasilkan [25]. PLTN mampu mencapai faktor kapasitas 90%, sementara PLTS dan

PLTB bisa mencapai 20% di Indonesia saja sudah beruntung. Butuh 4-5x kapasitas

terpasang PLTS dan PLTB untuk bisa menyamai luaran listrik dari PLTN.

Greenpeace pun

mengabaikan sama sekali akan berapa banyak listrik yang sebenarnya dapat

dihasilkan selama usia pakainya. PLTN memiliki usia pakai standar selama 60

tahun, bisa diperpanjang hingga 100 tahun. Sementara, PLTS dan PLTB hanya bisa

beroperasi maksimal 30 tahun sebelum harus diganti, itupun kalau tidak rusak

duluan. Sehingga, butuh 2-3x pembangunan PLTS dan PLTB untuk menyamai usia

pakai PLTN.

Total, PLTS dan PLTB

butuh biaya 6-8x dari biaya aslinya untuk bisa menyamai luaran listrik PLTN.

Artinya, PLTS dan PLTB tidak semurah yang diklaim Greenpeace. Khususnya bahwa

angka tersebut mengabaikan sama sekali energy storage dan grid upgrade yang

sangat diperlukan untuk bisa menampung energi bayu dan surya. Artinya, banyak

additional cost yang tidak diungkapkan sama sekali dengan Greenpeace. Apakah

ini merupakan bentuk kebodohan terhadap ilmu fisika dan rekayasa teknik ataukah

memang tujuannya menyesatkan opini publik?

Mengingat mahalnya PLTN

merupakan fenomena unik di dunia Barat dan tidak muncul di Asia, tidak ada

alasan untuk menganggap fenomena tersebut akan terjadi di Indonesia, jika

Indonesia memutuskan untuk go nuclear. Kedatangan PLTN Generasi IV pada dekade

2020-an akan memangkas biaya PLTN lebih rendah dan memastikan halusinasi

Greenpeace tidak akan terwujud.

//Sudah seharusnya

pemerintah Indonesia mulai berpikir jernih dengan fokus berinvestasi pada

energi terbarukan yang lebih aman, murah, bersih, dan bukan PLTU Batubara

apalagi PLTN.//

Jika Indonesia ingin

menjadi negara industri yang maju, salah satu hal yang wajib dipastikan adalah

suplai energi yang murah, melimpah, dan andal. Energi terbarukan tidak bisa

memenuhi satupun dari kriteria ini. Ketika full-cost diterapkan, energi

terbarukan akan menjadi mahal. Tanpa adanya energy storage dan grid upgrade

yang mahal, energi terbarukan tidak bisa menghasilkan listrik yang melimpah dan

andal. Apa hal seperti ini yang mau ditawarkan pada Indonesia?

Hanya nuklir yang dapat

memenuhi kriteria murah, melimpah, dan andal. Ditambah lagi nuklir itu selamat,

bersih, dan berkelanjutan. Untuk memenuhi salah satu syarat sebagai negara

maju, Indonesia mau tidak mau harus memanfaatkan energi nuklir semaksimal

mungkin. Utopia energi terbarukan hanya halusinasi kalangan eco-fascist yang

tidak realistis dalam dunia abad 21.

Referensi:

- Greenpeace Indonesia.

DIakses dari https://www.instagram.com/p/B8u4qmoBgPi/?igshid=16xoq97szaeen

- Undang-Undang No. 10

Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

- Paparan Radiasi di

Perum Batan Indah Tangsel Turun hingga 90%.

Diakses dari https://megapolitan.okezone.com/read/2020/02/18/338/2170242/paparan-radiasi-di-perum-batan-indah-tangsel-turun-hingga-90

- BATAN Lakukan Clean Up

Daerah Terpapar Radiasi. Diakses dari http://batan.go.id/index.php/id/publikasi-2/pressreleases/6267-batan-lakukan-clean-up-daerah-terpapar-radiasi

- Bapeten: Radiasi Nuklir

di Serpong Tidak Cemari Air Tanah. Diakses dari https://koran.tempo.co/read/metro/450191/bapeten-radiasi-nuklir-di-serpong-tidak-cemari-air-tanah

- R Andika Putra Dwijayanto. Bagaimana Mengelola Limbah Radioaktif PLTN? Diakses dari https://warstek.com/2018/04/10/limbahpltn/

- R Andika Putra

Dwijayanto. Menguak Mitos Bahaya Limbah Radioaktif. Diakses dari https://warstek.com/2018/01/30/mitoslimbah/

- Francois Gauthier-Lafaye.

“2 billion year old natural analogs or nuclear waste disposal: the natural

nuclear fission reactors in Gabon (Africa),” Applied Physics, vol. 3,

pp. 839-849, 2002.

- R. Hagemann and E.

Roth. “Relevance of the Studies of the OKLO Natural Nuclear Reactors to the

Storage of Radioactive Wastes,” Radiochimica Acta, vol. 25, pp. 241-247,

1978.

- C. Yu et al., “Minor actinide incineration and Th-U

breeding in a small FLiNaK Molten Salt Fast Reactor,” Ann. Nucl. Energy,

vol. 99, pp. 335–344, 2017.

- T. Takeda, “Minor actinides transmutation performance

in a fast reactor,” Ann. Nucl. Energy, vol. 95, pp. 48–53, Sep. 2016.

- S. Şahin, Ş. Yalçin, K. Yildiz, H. M. Şahin, A. Acir,

and N. Şahin, “CANDU reactor as minor actinide/thorium burner with uniform power

density in the fuel bundle,” Ann. Nucl. Energy, vol. 35, no. 4, pp.

690–703, 2008.

- B. A. Lindley, F. Franceschini, and G. T. Parks, “The

closed thorium–transuranic fuel cycle in reduced-moderation PWRs and BWRs,” Ann.

Nucl. Energy, vol. 63, pp. 241–254, 2014.

- K. Insulander and V. Fhager, “Comparison of

Thorium-Plutonium fuel and MOX fuel for PWRs,” in Proceedings of Global 2009,

2009, p. 9449.

- H. N. Tran, Y. Kato, P. H. Liem, V. K. Hoang, and S.

M. T. Hoang, “Minor Actinide Transmutation in Supercritical-CO2-Cooled and

Sodium-Cooled Fast Reactors with Low Burnup Reactivity Swings,” Nucl.

Technol., vol. 205, no. 11, pp. 1460–1473, Nov. 2019.

- Jemin Desai and Mark Nelson. Are we headed for

solar waste crisis? Diakses dari http://environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis

- Michael Shellenberger. If Solar Panels Are So

Clean, Why Do They Produce So Much Toxic Waste? Diakses dari https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#5fd65602121c

- Unfurling The Waste Problem Caused By Wind Energy. Diakses dari https://www.npr.org/2019/09/10/759376113/unfurling-the-waste-problem-caused-by-wind-energy

- P. Liu and C. Y. Barlow, “Wind turbine blade waste in

2050,” Waste Management, vol. 62, pp. 229-240, 2017.

- Hinkley Point C cost rises by nearly 15%. Diakses dari

https://world-nuclear-news.org/Articles/Hinkley-Point-C-cost-rises-by-nearly-15

- Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis—version

13.0

- Vogtle Electric Generating Plant. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Vogtle_Electric_Generating_Plant

- R Andika Putra Dwijayanto. Bagaimana Jika Investasi

Energi Terbarukan Dialihkan Ke Energi Nuklir? Diakses dari https://warstek.com/2019/09/07/investasi/

- M. Berthelemy and L. E. Rangel, ”Nuclear reactors’

construction costs: The role of lead-time, standardization and technological

progress,” Energy Policy, vol. 82, pp. 118-130, 2015.

- R Andika Putra Dwijayanto. Meluruskan Salah Kaprah Tentang Membaca Kapasitas Terpasang dalam Membangun Pembangkit Listrik. Diakses dari https://warstek.com/2018/05/19/pembangkitlistrik/